Vor- und Frühgeschichte

Römer

Völkerwanderung - Baiuwaren

Herrschaft der Bischöfe - Aufstieg großer Adelsfamilien

Entstehung der Grafschaft Tirol - Graf Albert III. und Graf Meinhard II.

Margarete Maultasch - Tirol kommt an die Habsburger

Erste Tiroler Linie der Habsburger

Kaiser Maximilian I. und Tirol

Reformation - Bauernkriege - Täufertum

Vor- und Frühgeschichte

Ca. 25.000 v. Chr.

Älteste menschliche Siedlungen in der Tischofer

Höhle bei Kufstein - Funde von Tierskeletten

Ca. 10.000 v. Chr.

Zunahme der Jagd- und Siedlungsplätze im ganzen

Land nach dem Ende der letzten Eiszeit

Ca. 5.000 v. Chr.

Jungsteinzeit: Keramik, Beisetzung der Toten in

Steinkistengräbern

Ca. 3.500 v. Chr.

Mittlere Kupferzeit: Abbau und Verhüttung von

Kupfererzen

Ca. 3.200 v. Chr.

1991 Fund der Gletschermumie “Ötzi” am

Hauslabjoch in den Ötztaler Alpen

Ca. 2.000-750 v. Chr.

Bronzezeit: Abbau und Verhüttung von Kupfer

Ca. 1.300-750 v. Chr.

Urnenfelderzeit in Nordtirol mit Zentrum in

Hötting (Innsbruck), gleichzeitig Laugen-Melaun-

Kultur in Südtirol und im Trentino

Ca. 750-500 v. Chr.

Ältere Eisenzeit (Hallstattzeit): Einfluss des

Salzbergbaus in Hallstatt

Ca. 500-100 v. Chr.

Jüngere Eisenzeit (La Tène-Zeit): Erstmals

Ausbildung einer gemeinsamen Kultur im Tiroler

Raum, benannt nach den Hauptfundorten

Fritzens (Inntal) und San Zeno (Nonsberg/

Trentino), als Träger das Volk der Räter

(Urbevölkerung Tirols), zahlreiche Funde im

Wattener Himmelreich

[zurück]

Römer

15 v. Chr.

Drusus und Tiberius erobern das zentrale

Alpengebiet und das Alpenvorland

Um 50 n. Chr.

Einrichtung von Provinzen: Rätien (bayerisch-

schwäbisches Alpenvorland, Graubünden,

westliches Inntal bis zum Ziller, Vinschgau,

Eisacktal) mit dem Hautport Augsburg; Noricum

(Pustertal, Osttirol sowie Nordtirol östlich des

Zillers)

51-54 n. Chr.

Ausbau des Straßennetzes unter Kaiser Claudius:

Via Claudia Augusta als Nord-Süd-Verbindung

durch Tirol

Um 400 n. Chr.

Ausbreitung des Christentums in Tirol

476

n. Chr.

Ende des Weströmischen Reiches, Rückzug der

Römer

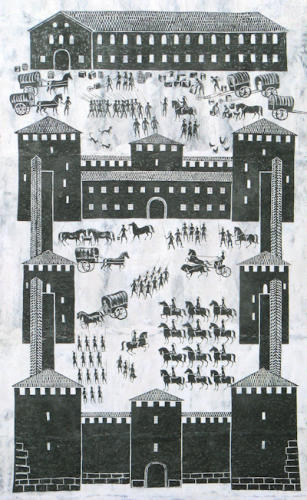

Unter den Römern erlebt unser Land eine lange Friedenszeit. Die

Bevölkerung wird auf friedliche Weise romanisiert. Kultur und Wirtschaft

erleben einen Aufschwung. Nur zwei Städte entstehen - Trient und

Aguntum (bei Lienz). In Wilten bei Innsbruck entsteht das Römerlager

Veldidena. Die Bevölkerung übernimmt viel von den Römern, so etwa

Wörter, Bautechnik, Anbaumethoden, Obstbau etc.

[zurück]

Völkerwanderung - Bajuwaren

Um 500

Gebiete an der oberen Etsch, am Eisack und am

Inn gehören zum Herrschaftsbereich des

Ostgotenkönigs Theoderich des Großen

Nach 550

Vorstoß verschiedener Völker von allen Seiten in

die Alpentäler: von Süden Langobarden (Trient

wird Sitz eines Herzogs), von Westen über den

Vinschgau Franken, von Norden Alemannen in das

oberste Lechtal sowie Bajuwaren in das Inntal und

über den Brenner in das Eisack- und Pustertal, wo

sie um 600 bei Lienz auf die von Osten in das

heutige Osttirol vergedrungenen Slawen stoßen

7. Jh.

Im Raum des späteren Tirol übernehmen die

Bajuwaren aus dem Geschlecht der Agilolfinger

und die Langobarden die Herrschaft

[zurück]

Die Herrschaft der Bischöfe - Aufstieg großer Adelsfamilien

10. Jh.

Die Bischöfe von Säben-Brixen erhalten reiche

Schenkungen von den deutschen Königen bzw.

Kaisern; Verlegung des Bischofssitzes von Säben

nach Brixen

1004/1027/1091

Belehnung der Bischöfe von Brixen und Trient mit

den Grafschaften “im Gebirge” vom Inntal bis zur

Veroneser Klause

12./13. Jh.

Gründung von Klöstern, Übergabe des “Landes

im Gebirge” an weltliche Fürsten als Lehen,

Zunahme des Handels über den Brenner- und

Reschenpass

Kaiser Heinrich II. und seine Nachfolger belehnen die Bischöfe von

Brixen und Trient mit den Gebieten um Trient, im Vinschgau, im Inn-,

Eisack- und Pustertal zu Sicherung der Handelswege und des Durchzugs

der deutschen Könige zur Kaiserkrönung nach Rom. Damit übernehmen

die Bischöfe auch weltliche Herrschaft im “Land im Gebirge”, das eine

wichtige Verbindung zwischen dem Süden und der Mitte bzw. dem

Norden Europas darstellt. Die Bischöfe werden zu Fürstbischöfen und

bleiben es bis 1803.

Es folgt eine langsame Loslösung der Alpentäler im Gebiet des späteren

Tirol vom Herzogtum Bayern im Norden und von der Mark Verona im

Süden.

Adelige, Klöster und Bischöfe bauen aus dem süddeutschen Raum ihre

grundherrlichen Rechte auf beiden Seiten des Brenners aus, wobei vor

allem Weingüter sehr begehrt sind.

Die Bischöfe von Brixen und Trient, die Bischöfe von Freising

(Grundbesitz im Gebiet von Innichen) und Regensburg (Besitzungen im

Unterinntal bei Kufstein) erhalten vom Kaiser bzw. König Rechte und

Einnahmen übertragen (etwa Bergwerks- und Zollrechte). Sie gründen

neue Klöster (St. Georgenberg nahe Schwaz, Wilten, Neustift bei Brixen,

Marienberg u. a.).

Es erfolgt eine Zunahme des überregionalen Handels über Brenner- und

Reschenpass, was zur Entstehung von Gasthöfen bzw. Unterkünften und

Herbergen sowie der entsprechenden Infrastruktur (Schmiede, Sattler,

Fuhrgewerbe etc.) führt. Zur Sicherung der Straßen entstehen entlang der

Hauptverkehrswege Burgen und Städte, so etwa Bozen und Innsbruck.

Die Bischöfe von Brixen und Trient suchen sich Grafen als Schutzherrn

(Vögte) und übertragen ihnen die vom Kaiser bzw. König verliehenen

Länder als Lehen. Im Laufe der Zeit drängen diese Grafen den Einfluss der

Bischöfe zurück und machen ihre Ländereien erblich.

•

Grafen von Andechs aus Südbayern: seit ca. 1180 Herzöge, Besitz im

mittleren Inntal zwischen der Melach im Westen (Mündung des

Sellraintals, Martinswand) und dem Ziller im Osten (Zillertal) sowie

Teile des Wippals und das Pustertal, Stammsitz Burg Ambras, 1180

Gründung von Innsbruck

•

Grafen von Eppan: Besitz im Bozener Raum, in Überetsch und Ulten,

Stammsitz Burg Hocheppan

•

Grafen von Tirol: Ländereien im Burggrafenamt, im Vinschgau und

im Etschtal, Vögte der Bischöfe von Trient, Stammburg Schloss Tirol

bei Dorf Tirol nahe Meran

•

Grafen von Görz: Besitz am Isonzo, in Kärnten, im heutigen Osttirol

und im Pustertal, Stammburg Schloss Bruck bei Lienz

Graf Albert III. von Tirol erringt zusätzlich zur Vogtei (Schutzherrschaft)

über Trient auch die Vogtei über Brixen. Er besiegt die Grafen von Eppan

als Konkurrenten im Bozener Raum und gewinnt die Herrschaftsrechte

nördlich des Reschenpasses. Weiters fallen nach dem Aussterben der

Grafen von Andechs (1248) auch deren Gebiete nördlich des Brenners

und im Inntal an ihn - somit erlangen die Grafen von Tirol auch die

Gebiete der Grafen von Eppan und Andechs und sind die Herren über

das Etsch-, Eisack- und Inntal.

[zurück]

Die Grafschaft Tirol entsteht - Graf Albert III. und Graf Meinhard II.

1253

Der Tod Graf Alberts III. bedeutet das Ende der

Tiroler Grafen im Mannesstamm. Sein Erbe

südlich und nördlich des Alpenhauptkamms fällt

an seine

Schwiegersöhne Graf Gebhard von

Hirschberg und Graf Meinhard III. von Görz (als

Graf von Tirol-Görz Meinhard I.)

1258-1295

Graf Meinhard II. wird zum “Schmied des Landes

Tirol” und teilt seine Rechte 1271 mit seinem

Bruder Albert, der die Herrschaft Görz (Gebiet

im Pustertal östlich der Mühlbacher Klause)

übernimmt. Unter Graf Meinhard II. erhält das

“Land im Gebirge” seinen Namen Tirol.

Graf Meinhard II. kann durch Kauf, Verträge, Erbschaften und mit Gewalt

jene Grafschaft Tirol schaffen, die mit einigen späteren Erweiterungen bis

1918 besteht. Als Freund und Mitstreiter König Rudolfs I. von Habsburg

erhält er 1286 das Herzogtum Kärnten als Lehen übertragen.

Nach seinem Tod regieren seine Söhne Otto, Ludwig und Heinrich. Graf

Meinhard II. liegt in dem von ihm gestifteten Zisterzienserkloster Stams

im Oberinntal begraben, wo sich die Grablege der Tiroler Landesfürsten

befindet.

[zurück]

Margarete Maultasch - Tirol kommt an die Habsburger

1310-1363

Margarete Maultasch ist der letzte Spross der

Grafen von Tirol. Verschiedene Herrscherfamilien

zeigen großes Interesse für das reiche Land.

Margarete heiratet in erste Ehe Johann Heinrich

von Luxemburg-Böhmen, den sie allerdings

verstößt. Eine zweite Ehe geht sie mit dem

Wittelsbacher Markgrafen Ludwig von

Brandenburg ein. Als Erdbeben, Missernten und

die Pest Tirol heimsuchen, gibt die Bevölkerung

ihrer Landesherrin dafür die Schuld.

1363

Nach dem Tod ihres Sohnes Graf Meinhard III.

übergibt Margarete Maultasch Tirol an den

Habsburger Herzog Rudolf IV. Vergeblich

versuchen die Bayen das Land zu erobern. An

diese Übergabe erinnert der Rudolfsbrunnen am

Bozner Platz in Innsbruck.

[zurück]

Erste Tiroler Linie der Habsburger (1439-1490)

1363-1365

Herzog Rudolf IV. von Österreich ist auch Graf von

Tirol.

1365

Nach Rudolfs Tod übernehmen seine beiden

Brüder Herzog Albrecht III. und Herzog Leopold III.

zunächst gemeinsam die habsburgischen Länder,

darunter auch Tirol.

1379

Im Teilungsvertrag von Neuberg an der Mürz

zwischen den Brüdern Herzog Albrecht III. und

Herzog Leopold III. fallen Tirol, die Steiermark,

Kärnten, Krain, die Windische Mark und die

Vorlande im Westen an Leopold III. Herzog

Albrecht III. erhält Österreich ob und unter der

Enns (Oberösterreich und Niederösterreich).

1386

Herzog Leopold III. fällt in der Schlacht bei

Sempach gegen die Schweizer. Damit verlieren die

Habsburger ihre Stammlande im Westen.

1404

Herzog Leopold IV. bestätigt die alten Rechte der

Tiroler

1406-1439

Erste Tiroler Linie der Habsburger mit Herzog

Friedrich IV. mit der leeren Tasche

•

Bestätigung der alten Rechte der Bauern und Einschränkung

der Macht des Tiroler Adels - Adelsaufstände werden blutig

niedergeschlagen

•

Verlust seiner Länder im Konzil von Konstanz, da er den

Gegenpapst Johannes XXIII. unterstützt, bekommt seiner Länder

aber wieder zurück und wird rehabilitiert

•

1420 Verlegung des Regierungssitzes von Meran nach

Innsbruck, dadurch Gründung der habsburgischen Residenz in

Innsbruck - Regierungssitz ist der Neuhof (Goldenes-Dachl-

Gebäude) - Landeshauptstadt nach Meran wird Innsbruck erst

1849

•

Beginn des Bergbaus (Silber und Kupfer) mit Zentrum Schwaz

1439-1490

Erste Tiroler Linie der Habsburger mit Erzherzog

Sigmund dem Münzreichen (Sohn von Friedrich)

•

Beginn des Baus der Hofburg in Innsbruck

•

Konflikt mit Kardinal Nikolaus Cusanus wegen Tirol

•

Verlegung der Münzprägestätte von Meran nach Hall und

große Münzreform 1486 (Prägung einer Silbermünze im Wert

einer Goldmünze)

•

Prächtiges Hofleben, Bau von Burgen, über 40 uneheliche

Kinder

•

Zweimal verheiratet, aber keine ehelichen Kinder

•

Wegen seiner Verschwendungssucht Beginn der Verpfändung

der Vorlande an die Bayern

•

1490 Abdankung - Übergabe Tirols an Kaiser Maximilian I.

[zurück]

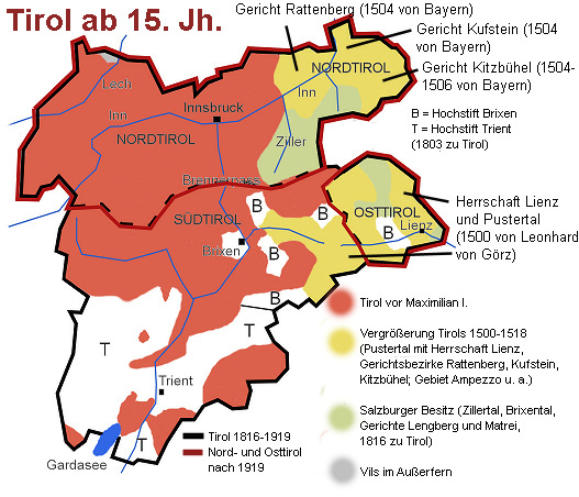

Kaiser Maximilian I. und Tirol

1490

Erzherzog Sigmund der Münzreiche verzichtet

zugunsten seines Verwandten Maximilian auf

die Regierung in Tirol und den Vorlanden

1496

Tod von Erzherzog Sigmund dem Münzreichen

1500

Maximilian beerbt Graf Leonhard, den letzten

Görzer Grafen, und erhält dadurch das heutige

Osttirol und große Teile des Pustertals östlich der

Mühlbacher Klause - diese Gebiete kommen zu

Tirol.

1504-1506

Im bayerisch-pfälzischen Erbfolgekrieg erlangt

Maximilian die drei Gerichtsbezirke Kufstein,

Kitzbühel und Rattenberg, die Tirol

angegliedert werden.

1511

Im Tiroler Landlibell legt Maximilian fest, dass die

Tiroler nur ihre eigenen Landesgrenzen

verteidigen müssen - das Gesetz gilt bis 1918

1516

Im Frieden von Venedig erhält Maximilian das

Gebiet von Cortina d’Ampezzo, Rovereto, Ala,

Mori, Avio und Brentonico im Etschtal. Dadurch

wird Tirol nochmals vergrößert und reicht bis zum

Gardasee.

1519

Tod von Maximilian in Wels in Oberösterreich.

Auf eigenen Wunsch wird er in der Burgkapelle

von Wiener Neustadt bestattet.

Maximilian macht Innsbruck zum Zentrum seiner Erblande und des

Reiches, indem er hier ein straff organisierte Verwaltung einrichtet, der

sogar die Wiener Behörden unterstellt sind. Innsbruck liegt strategisch

und verkehrsmäßig sehr günstig als Drehscheibe zwischen Nord und Süd

sowie Ost und West. Deshalb lässt er an der Sill auch ein großes

Zeughaus (Waffenlager) errichten.

Er schmückt die Stadt mit dem Goldenen Dachl und beauftragt die

Baumeisterfamilie Türing mit dem Umbau zahlreicher Altstadthäuser.

Maria von Burgund,

Maximilians erste Frau, ist nie

in Österreich. Die fünf Jahre,

die beide verheiratet sind,

verbringt Maximilian in

Burgund. Maria stirbt bei

einem Jagdunfall. Sie haben

zwei Kinder, Philipp und

Margarethe. Durch die Heirat

von Philipp dem Schönen mit

der spanischen Prinzessin Johanna der Wahnsinnigen

gelangt Spanien mit den Überseebesitzungen in

Amerika an die Habsburger.

Seine zweite Frau Bianca Maria Sforza aus

Mailand lebt in der Hofburg, deren Bau

Erzherzog Sigmund der Münzreiche begonnen

hat und Maximilian weiterführt. Die Ehe bleibt

kinderlos.

Der Kaiser hält sich gerne in Tirol auf, wo er

gerne klettert, jagt und fischt. Verschiedene

Burgen, etwa Tratzberg und Fragenstein, bilden

Ausgangspunkte für seine Jagden. Von großer

Bedeutung für ihn sind die reichen

Bodenschätze Tirols, vor allem Silber und Kupfer mit Zentrum Schwaz.

Die Hofkirche mit den 28 überlebensgroßen Bronzefiguren (“Schwarze

Mander”) lässt sein Enkel Kaiser Ferdinand I. erbauen, nicht Maximilian.

Maximilians Nachfolger sind seine Enkel Kaiser Karl V. und Kaiser

Ferdinand I.

[zurück]

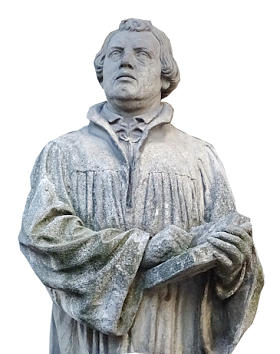

Reformation - Bauernkriege - Täufertum

1520

Die Lehren Martin Luthers werden in Tirol

bekannt und verbreiten sich schnell. Die

Habsburger sind katholisch und treten

vehement dagegen auf.

1525/26

Michael Gaismair führt die Bauernaufstände

in Tirol an. Es geht dabei um die

Verwirklichung reformatorischer Ideen, um

die Befreiung von der Unterdrückung durch

die Obrigkeit und um Freiheit für die

Bevölkerung.

Die Habsburger sind katholisch. Gerade auch in Tirol muss die

Bevölkerung katholisch bleiben. Wiedertäufer wir Jakob Hutter aus dem

Pustertal werden des Landes verwiesen oder gefoltert und oft sogar

hingerichtet - Hutter wird vor dem Goldenen Dachl verbrannt. In der

Bevölkerung verbreiten sich die Ideen Luthers rasch, der Tiroler Adel

bleibt jedoch katholisch und damit auch Tirol.

[zurück]

Ergänzungen

Geschichte Tirols bis zum

16. Jh. im Überblick

- Jugend und Erziehung

- Zeit in Burgund

- Maria von Burgund

- Wahl zum deutschen König - 1486

- Erwerb Tirols - 1490

- Wiedererlangung der östlichen Erbländer

- Bretonischer Krieg - Anne de Bretagne

- Nachfolge im Reich - Reichsreformen

- Türkeneinfälle - Politik in Italien

- Bianca Maria Sforza

- Heilige Liga von Venedig - Spanische Doppelhochzeit

- Italienfeldzug 1496

- Weitere Rückschläge

- Ausgleich mit Frankreich - Rom-Spanien-Görz

- Bayerisch-pfälzischer Erbfolgekrieg

- Ungarn - Feldzug und Heiratspläne

- Tod Philipps des Schönen - Probleme mit Frankreich

- Kaiserproklamation in Trient - 1508

- Der Kaiser-Papst-Plan

- Italienkriege - Französisches Bündnis

- Ausgang der Italienkriege

- Der Osten - Ungarisches Doppelverlöbnis

- Letzte Lebensjahre

- Tod und Beisetzung

- Regierungsantritt 1490

- Regierung - Neuordnung

- Postlinie

- Hof in Innsbruck

- Hofleben

- Innsbruck vor Maximilian

- Innsbruck um 1500

- Turniere in Innsbruck

- Kunst in Innsbruck

- Musik am Hof

- Maximilians letzter Besuch

- Maximilians Tod in Wels

- Bianca Maria Sforza

- Plattnereien

- Gusshütten

- Ewiges Gedächtnis

- Hofburg

- Wappenturm

- Zeughaus an der Sill

- Goldenes Dachl

- Hofkirche und leeres Grabmal

- Quaternionenadler

- Altstadthäuser

- Erinnerungen im Überblick

- Figuren im Überblick

- Albrecht I. - Herzog, König

- Albrecht II. - Herzog, Weise, Lahme

- Albrecht II. - König

- Albrecht IV. - Graf von Habsburg

- Artus - König England

- Bianca Maria Sforza

- Chlodwig - König

- Elisabeth von Görz-Tirol

- Elisabeth von Ungarn und Böhmen

- Ernst der Eiserne - Herzog

- Ferdinand von Aragon - König

- Friedrich III. - Kaiser

- Friedrich IV. - Herzog - Tirol

- Gottfried von Bouillon

- Johann von Portugal - König

- Johanna die Wahnsinnige - Spanien

- Karl der Kühne - Herzog, Burgund

- Kunigunde - Erzherzogin

- Leopold III. - Markgraf, Babenberger

- Leopold III. - Herzog - Tirol

- Margarethe von Österreich

- Maria von Burgund

- Philipp der Gute - Herzog, Burgund

- Philipp der Schöne - Herzog

- Rudolf von Habsburg - König

- Sigmund d. Münzreiche - Erzherzog

- Theoderich - König, Ostgoten

- Zimburgis von Masowien

- Figuren Habsburger - Einordnung

- Babenberger und Österreich

- Habsburger und Österreich

- Geschichte Tirols bis 16. Jh.

- Habsburg und Burgund

- Habsburg und Spanien

- Heiliges Römisches Reich

- Kaiser-König-Erzherzog-Herzog

- Erblande-Stammlande-Vorlande

- Kronen

- Wappen

- Orden vom Goldenen Vlies

- Privilegium minus - maius

- Vorlande - Vorderösterreich

- Eheverträge - Heirat - Kinder

- Figuren - Mode der Damen

- Figuren - Rüstungen der Herren

- Figuren - Porträtgenauigkeit

- Maximilian im Porträt (A. Dürer)

- Maximilian - Familienporträt

- Habsburgerstammbaum - Tratzberg

- Maximilian und die Kunst

- Theuerdank - Weißkunig - Freydal

Exercitation est ullamco et

commodo ut. Reprehenderit

enim nisi voluptate, nostrud

irure mollit ullamco nulla

dolore in? Non ad dolore, in

incididunt irure exercitation

ut dolore fugiat ullamco

ipsum et sunt labore duis

nulla pariatur enim. Irure

culpa aliqua, sunt, nisi dolor

consectetur veniam

cupidatat non nostrud

laboris culpa. Nisi esse, sint,

enim esse est sed cupidatat

sit elit.

Ex dolore enim: Incididunt in consequat duis do ut

officia sunt ut elit. Adipisicing cupidatat id ipsum

quis ea ut ullamco ad officia aute aliquip occaecat

non duis.

Exercitation consectetur sunt pariatur

Sit deserunt proident ad in fugiat adipisicing esse labore aute, exercitation id sint ut. Sit cillum est, voluptate magna, cillum dolore anim et in in sunt, voluptate dolor labore. Deserunt, amet ipsum excepteur minim. Sed eiusmod irure amet in occaecat esse cillum ad excepteur ut et, sunt irure ut, dolor eiusmod nostrud officia. Excepteur, fugiat laboris, proident enim in. Mollit ullamco amet anim labore voluptate qui deserunt sint ad ut: Sit enim ad commodo eu magna esse voluptate veniam consectetur ullamco lorem, in sunt reprehenderit velit ipsum. Aliquip qui lorem qui sit.Elit dolor dolore nulla. Excepteur dolore consequat non sed et magna sint aliqua consequat, qui sed nostrud, duis eu. Quis duis tempor esse ut pariatur ipsum.

© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor

eu eiusmod lorem 2013

SIMPLICITY

Dolor sunt occaecat commodo officia deserunt

irure. Dolore eu in enim aliqua qui labore

consequat laboris qui officia ipsum. In ea minim

culpa duis consequat cupidatat do.

Cupidatat lorem quis tempor reprehenderit quis

aliqua pariatur aliquip eiusmod ut minim dolore in

nostrud mollit enim velit in. Ullamco non

exercitation. Velit ullamco sint occaecat veniam

dolore aliqua ipsum in reprehenderit sed do aliqua

nulla enim ut.

Sed dolore tempor eiusmod esse laboris dolore,

esse deserunt aliquip sit aute, labore sunt anim. Ad

anim ipsum eiusmod in elit incididunt non sint

tempor sunt ad incididunt aliquip do! Ut amet

pariatur sint, elit labore pariatur ut aute.

- HOME

- max-jugend-erziehunjg

- max-burgund

- vorlage-01

- max-maria-burgund

- max-wahl-dt-koenig

- max-erwerb-tirol

- max-wiedere-oestl-erblaender

- max-bretonischer-krieg-ann-bretagne

- max-nachfolge-reich

- max-tuerken-italien

- max-hochzeit-bianca-maria-sforza

- max-liga-venedig-span-doppelhochzeit

- max-italienfeld-1496

- max-weitere-rueckschlaege

- max-ausgleich-frankreich-rom-spanien-goerz

- max-bayerische-erbfolgekrieg

- max-ungarn-heiratsplaene

- max-tod-philipps

- max-trient

- max-kaiser-papst

- max-italienkriege-franz-buendnis

- max-ausgang-italienkriege

- max-osten-doppelverloebnis

- max-letzte-jahre

- max-tod-beisetzung

- max-tirol-bedeutung

- max-jagd

- max-jagd-arten

- max-jagd-waffen-hunde

- max-tirol-vergroesserung

- max-tirol-landlibell

- max-tirol-bodenschaetze

- max-tirol-grafschaft

- max-tirol-orte

- max-ibk-regierungsantritt

- max-ibk-regierung-neuordnung

- vorlage-experimentier-01

- max-ibk-post

- max-ibk-hof

- max-ibk-hofleben

- max-ibk-ibk-vor-max

- max-ibk-um-1500

- max-ibk-turniere

- max-ibk-kunst

- Max-ibk-kunst-a

- max-ibk-musik

- max-ibk-letzter-besuch

- max-ibk-tod-wels

- hofki-baugeschichte

- max-ibk-bianca-sforza

- max-ibk-plattnereien

- max-ibk-gusshuetten

- max-ibk-gedechtnus

- max-ibk-hofburg

- max-ibk-wappenturm

- max-ibk-zeughaus-sill

- max-ibk-goldenes-dachl

- max-ibk-hofkirche

- max-ibk-quaternionenadler

- max-ibk-altstadthaeuser

- max-ibk-erinnerungen

- ergaenz-figuren-habsb-einordnung

- hofki-aussen

- grabmal-ideen-vorbilder

- ergaenz-babenberger

- ergaenz-habsburger

- ergaenz-gesch-tirol-bis-16-jh

- ergaenz-habsb-burgund

- ergaenz-habsb-spanien

- ergaenz-heiliges-roemisches-reich

- ergaenz-kaiser-koenig-eh

- ergaenz-erblande-stammlande

- ergaenz-kronen

- ergaenz-wappen

- ergaenz-goldenes-vlies

- ergaenz-priv-minus-maius

- ergaenz-vorderoesterreich

- ergaenz-ehevertraege-heirat

- ergaenz-figuren-mode-frauen

- erganz-figuren-ruestungen-maenner

- erganz-figuren-portraet

- ergaenz-max-portrait

- ergaenz-familienportrait

- ergaenz-tratzberg-stammbaum

- Erganz-figuren-portraet-a

- ergaenz-max-kunst

- ergaenz-theurdank-etc

- figuren-bianca-maria

- grabmal-programm-figuren

- grabmal-aussage

- grabmal-geplantes-aussehen

- grabmal-planung

- grabmal-gusshuetten

- grabmal-heilige

- grabmal-antike-kaiser

- grabmal-hochgrab

- grabmal-marmorreliefs

- grabmal-gitter

- figuren-uebersicht

- figuren-chlodwig

- figuren-friedrich-leere-tasche

- figuren-ferdinand-aragon

- figuren-graf-albrecht-4

- figuren-albrecht-5-koenig-2

- figuren-johanna-wahnsinnige

- figuren-rudolf-habsburg-koenig

- figuren-zimburgis

- figuren-ernst-eiserne

- figuren-leopold-3-herzog

- figuren-markgraf-leopold-3-hlge

- figuren-artus

- figuren-johann-portugal

- figuren-theoderich

- figuren-albrecht-2-weise-lahme

- figuren-gottfried-bouillon

- figuren-albrecht-1-koenig

- figuren-elisabeth-goerz-tirol

- figuren-elisabeth-ungarn

- figuren-kunigunde

- figuren-philipp-gute-burgund

- figuren-karl-kuehne-burgund

- figuren-friedrich-4-leer-tasche

- figuren-sigmund-muenzreiche

- figuren-kaiser-friedrich-3

- figuren-philipp-schoene

- figuren-maria-burgund

- figuren-margarete-oesterreich

- schueler-vorlage-leer-01

- schueler-grundstufe-willkommen

- schueler-grundstufe-maximilian

- schueler-grundstufe-erster-blick-kirche

- schueler-grundstufe-grosse-figuren

- schueler-grundstufe-grabmal-leer

- schueler-grundstufe-zwei-frauen

- schueler-grundstufe-kinder

- schueler-grundstufe-friedrich-4

- schueler-grundstufe-sigmund

- schueler-grundstufe-max-tirol

- schueler-grundstufe-max-innsbruck

- schueler-grundstufe-zusammenfassung

- schueler-mittelstufe-willkommen

- schueler-mittelstufe-maximilian

- schueler-mittelstufe-habsburg

- schueler-mittelstufe-mx-frauen

- schueler-mittelstufe-max-kinder

- schueler-mittelstufe-max-tirol

- schueler-mittelstufe-max-innsbruck

- schueler-mittelstufe-erster-blick-hofkirche

- schueler-mittelstufe-figuren

- Schueler-mittelstufe-figuren-a

- schueler-mittelstufe-grabmal

- schueler-mittelstufe-friedrich-4

- schueler-mittelstufe-sigmund

- schueler-mittelstufe-silberne-kapelle

- schueler-mittelstufe-ferdinand-philippine

- schueler-ueberblick-basistext

- schueler-ueberblick-standardtext

- schueler-ueberblick-expertentext

- lehrer-willkommen

- lehrer-vorlage-leer

- lehrer-kopiervorlagen

- lehrer-vorschlaege-besuch-kirche

- lehrer-be-unterricht

- hofki-leer-vorlage

- hofki-innen-gesamt

- hofki-altarraum

- hofki-altaere

- hofki-grabmaeler-denkmaeler

- hofki-besonderheiten

- hofki-neues-stift-volkskunstmuseum

- hofki-silberne-kapelle

- imnpressum-literatur

- spiele-puzzles

- spiele-verschiedenes